대륙을 향한 꿈이 멈춘 종착역

강근숙 파주작가

도라산역으로 가는 열차는 임진강역에서 승객을 모두 내려놓는다. 도라산은 민간인 통제구역이라 신분증과 민통선출입증을 교환하고 출입심사를 받은 후, 다시 임진강 철교를 건너야 한다.

관람객은 제3땅굴, 도라전망대, 통일촌 등 파주의 안보 관광지를 돌아 임진강역으로 가서 출입증을 반납하고 인원을 점검하게 된다. 이때 인원수가 맞지 않으면 열차가 출발하지 않는다.

하루 몇 번씩 오가던 평화열차는 2019년 11월 돼지 열병으로 멈추었고, 코로나 19로 이어지면서 2023년 5월에야 한 달에 두 번 운행이 재개되었다.

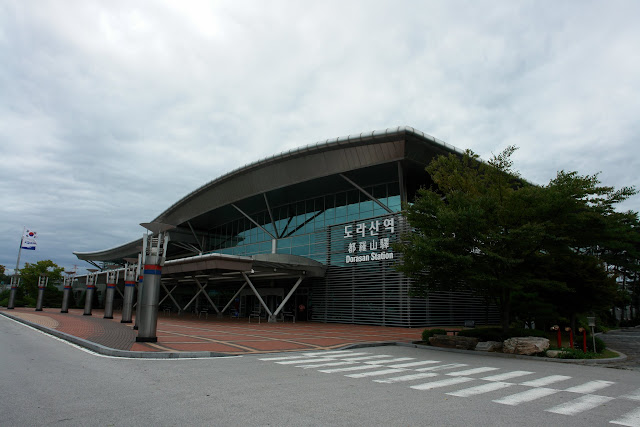

관람객이 올 시간이 멀어 오랜만에 주변을 둘러보았다. 도라산 역사驛舍는 남북이 손을 맞잡은 형상으로 태극무늬를 활용하여 연결고리를 표현했다.

경의선 마지막 역에서 북쪽으로 이어진 철길을 바라본다. 여기서 남방한계선까지 약 700미터 지점으로, 서울까지 56킬로, 개성까지는 17.6킬로밖에 되지 않는다. 도라산역에서 장단-판문-봉동-손하를 거쳐 개성역은 잠깐 나들이해도 되는 거리건만 열차는 멈춰서 달리지 못한다.

2000년 6월, 남북 공동선언에서 합의된 사업의 하나로, 전쟁으로 끊어진 철길 복원공사가 본격적으로 추진되었다. 회담 다음 해에 문산에서 임진강역이 이어졌고, 2002년 4월 도라산역이 개통되었다. 이때 대한민국 대통령 김대중과 미국 대통령 조지 부시가 통일을 향한 기대로 연설하고 철도 침목에 서명하면서, 도라산역은 평화와 통일 염원을 상징하는 대표적인 장소가 되었다.

남북 화해의 바람이 불어 도라산역에서 7킬로 지점 위치한 판문역 신축공사 자재를 남쪽에서 지원하였고, 개성공단 화물수송을 위한 선로도 부설했다. 문산~개성 간 남북 열차 시험운행을 하는가 하면, 문산~판문 간 화물열차 운행을 개시했다. 남북철도를 연결하는 것은 궁극적으로 대륙 진출을 의미하는 것이다. 우리는 머지않아 북한, 중국을 거쳐 유라시아로 기차 여행을 하리라는 환상에 젖었는데, 2008년 11월 28일 이후 남북 화물열차 운행이 중단되었다.

용산에서 신의주를 잇는 경의선은 애초 일제가 한반도 지배와 대륙 침략을 위해 만든 군용 철로였다. 일제는 대한제국의 허락도 없이 ‘임시철도감부’를 설치하고 공사를 서둘렀다. 용산에서 신의주까지 500여 킬로 긴 철로를 2년이란 짧은 기간에 개통(1904,2~1906,3)하였다,

지역 주민들은 무임금으로 동원되어 피땀을 흘렸으며, 침목에 묻어온 씨앗이 뿌리를 내린 귀화식물은 철길 따라 시퍼렇게 번졌다. 왜풀倭草이라 부르는 이 풀은 나라가 망할 때 들어왔다 하여 망초亡草, 거기에 진짜가 아니라는 ‘개’자를 더해 개망초라는 이름이 붙었다. 우리가 지금 편리하게 이용하는 경의선 철로를 거슬러 올라간 자리에는 힘없는 민족이 겪어야 했던 아픔과 설움이 서려 있다.

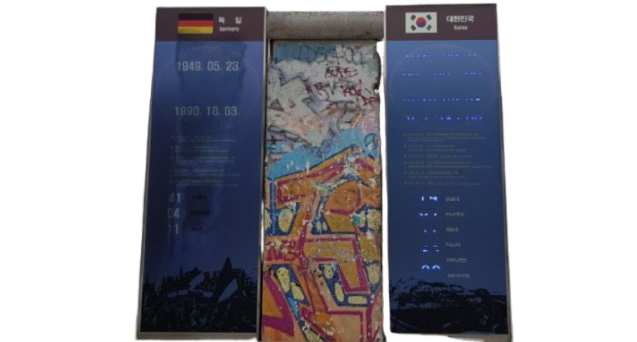

도라산역은 국내 유일의 국제선을 갖춘 플랫폼으로, 북한 중국을 통해 대륙으로 향하는 통관 업무를 대비하여 입경 출입사무소와 검색대를 갖추었다. 통일 플랫폼 개장식에 참석한 ‘요아힘 기우크’ 독일 대통령이 베를린 장벽을 기증했다.

분단의 역사를 간직한 베를린 장벽은 기차가 멈춰서 북쪽으로 가지 못하는 지점에 세워졌다. 장벽 왼편 독일의 통일 시계(1949,05,23~1990,10,03)는 멈춰있는데, 오른편 한국의 통일 시계는 멈출 줄 모른다. 말로만 듣던 베를린 장벽을 가만히 쓰다듬어본다.

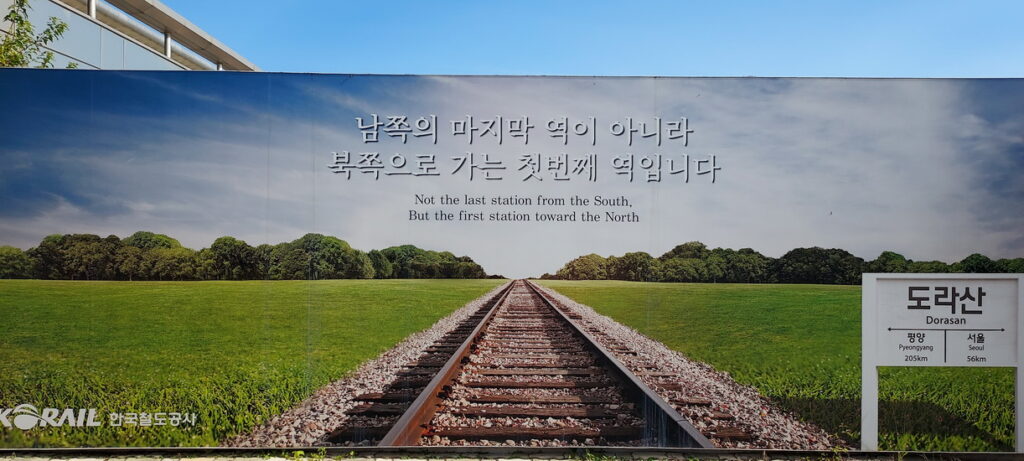

동·서 냉전의 상징물인 두꺼운 콘크리트 담장이 온기가 느껴지는 것은 자유와 평화의 물결이 스며있기 때문이다. 대한민국 통일 시계는 언제쯤 멈출 것인가. 베를린 장벽 옆에 붙은 ‘남쪽의 마지막 역이 아니라, 북쪽으로 가는 첫 번째 역입니다’라는 희망 메시지가 남북을 가로막은 어둠을 환하게 밀어낸다.

조용하던 역사가 북적인다. 경기도 광주에서 온 200여 명의 관람객은 학생들이 많아 더 반갑다. 전쟁을 겪지 않은 젊은 세대는 통일안보 교육이 꼭 필요하기에 나는 해설할 때 ‘우리 민족의 바른 역사를 알아야 한다. 나라를 잃으면 치욕과 굴욕을 당한다’ 강조한다.

학교와 가정에서는 ‘공부해라’ 소리만 하면서 바른 역사와 나라의 정체성에 대해서는 가르치지 않는다. 호기심 가득한 아이들은 역 천장에 설치된 미디어아트를 구경하느라 두리번거리는데, 백발의 노인 한 분이 다가와 ‘피양 가는 열차표’를 내놓으라고 한다. 북으로 더는 가지 못하는 줄 뻔히 알면서, 고향이 그리워 말이라도 그리 해보는 것이리라. 도라산 일원 해설을 하느라 자유로이 민통선을 오가며 실향민의 아픔을 헤아린다.

벌판 가운데 우뚝 솟은 도라산 명칭은 신라 마지막 경순왕에 의해 생긴 지명이다. 경순왕 재위 당시 국력은 약해질 때로 약해졌고, 후백제의 침공과 약탈로 국가의 행정기능이 완전히 마비되었다.

경순왕은 기울어진 나라를 지탱하기 어려워 천년 왕조를 고려에 바치고 왕위에서 물러났다. 태조 왕건은 투항해 온 김부金符를 자신의 딸과 혼인시켜 사위로 삼고, 경주의 사심관으로 임명하는 등 후대하였다. 자식을 셋이나 낳고 살았으나, 두고 온 신라를 못 잊어 영수암에서 망국의 눈물을 흘렸다 하여 이 산을 도읍都 신라羅 자를 써서 도라산이라 부른다.

경순왕은 암자 이름을 왜 영수암永守庵이라 했을까. 길永 지킬守 ‘영원히 지키자’ 함은 후손에게 주는 역사의 교훈인지 모른다. 종묘사직을 지키지 못한 경순왕은 천 년 전 나라를 잃고 남쪽을 바라보며 울었고, 지금은 실향민이 북쪽을 바라보며 눈물짓는다.

다음편 : 도라전망대에서 본 분단2

2 Responses

도라산과 역에 대한 역사를 간결하고 맛깔 나게 써 주셔서 재미 있게 읽었습니다. 특히 ‘경순왕은 천 년 전 나라를 잃고 남쪽을 바라보며 울었고, 지금은 실향민이 북쪽을 바라보며 눈물 짓는다.’는 나도 눈물이 날려고 합니다.

경순왕은 낙랑공주와 사이에서 대안군 은열이라는 아들을 두었다. 왕건의 외손자인 대안군은 아들 다섯을 두었는데 그 중 ‘숙승’이라는 아들이 안동김씨의 시조라고 한다. (김봉석 저 ‘김방경, 일본을 정벌하다’ 참고)

구 전망대 북동방향 아랫부분 5,60여M 지점에 있는 영수암터를 십 년 전에 가본 적이 있는데, 암자가 앉을 법한 평평한 터가 있다. 우물터도 있고 기와편도 흩어져 있다. 흔적이 남아 있음을 확인한 바 있다. (2015년 9. 30 법보신문 채문기 편집위원이 상세하게 씀.)

곧 설이 다가오네요.

명절때면 임진각에서 북쪽을 향해 절을 올리는 실향민들이 생각이 나네요. 그분들의 아픔이 하루빨리 치유될 수 있기를 고대해봅니다~

남북 교류가 활발해져서 도라산 역에서 웃는 얼굴로 고향열차를 기다리는 분들의 환한 모습들을 그려봅니다~~