-강근숙 파주작가-

장릉의 입지와 역사적 배경

금천교를 건너 홍살문 앞에 서면 쭉 뻗은 향어로 박석이 보인다. 여기서부터는 신성한 공간이다.

왼쪽 약간 높은 길은 신에게 올릴 향과 축을 모시고 가는 향로香路 또는 신로神路라 하고, 오른쪽 약간 낮은 길은 임금이 다니는 길이라 하여 어로御路라 한다.

향어로 좌우에 자리한 수라간과 수복방을 지나 정자각 앞에서 걸음을 멈추고 4백 년 전, 참혹한 난리를 겪어야 했던 백성들의 고충을 그려본다.

인조(1595~1649)는 선조의 손자이며 광해군에게는 조카이면서, 광해군을 폐위시키고 왕위에 올랐다. 즉위 초에는 반정공신 책록에 불만을 품은 이괄이 난을 일으켰고, 명나라가 기울고 청나라가 일어나는 시기를 인식하지 못해 척화파와 주화파가 대립하는 가운데 ‘정묘호란’이 일어났다. 다시 9년 뒤 ‘병자호란’을 겪으며 삼전도에서 수모를 당한 비운의 왕이다.

장릉은 원래 임진각 가는 길목, 운천리 대덕골에 있었다. 인열왕후가 승하하자 지관들은 파주 지방의 산을 능소로 추천했다. 그 주변에는 무려 756기의 고총이 있었는데 89기는 이장하고 주인 없는 무덤 667기 뼈를 거두어 따로 묻었다. 인렬왕후 발인 날 청룡기, 백호기, 현무기, 기마병과 군사 6770명의 장례행렬에 백성들은 출정군으로 오해하고 불안해하였다. 수천 명의 장례행렬이 출정군과 흡사해 첩보를 받은 청나라도 심기가 편치 않았으리라.

장례를 치른 다음 해, 1636년 12월, 국호를 청이라 고친 홍타아지는 12만 대군을 이끌고 압록강을 건너 파죽지세로 밀고 내려왔다. 인조는 비빈 종실들을 강화도에 피신시키고, 세자 백관과 남한산성으로 물러가 항거하였으나 45일이 지나자 양식이 떨어지고 혹한에 군사들은 전의를 잃었다. 결국은 항복하여 인조는 신하임을 나타내는 쪽빛 군복을 입고, 수항단에 앉은 청태종에게 삼배구고두례三拜九叩頭禮를 올리는 치욕을 당했다.

파란만장한 삶을 살다 재위 27년 만에 인조가 승하했다. 왕의 수릉지에 쌍릉으로 조영되었으나 풍수의 흠을 들어 길한 자리로 능을 옮겨야 한다는 상소가 이어졌다. 영조는 3월 중순 우의정 조문명을 장릉으로 보냈다. 능을 살피고 돌아온 조문명은 ‘뱀 아홉 마리가 엉켜 있었는데 큰 것은 서까래만 하고 작은 것은 낫자루만 했다’고 탑전에서 아뢰었다. 춘삼월에 뱀이 또아리를 틀었단 말인가. 석물에 뱀이나 전갈이 집을 지으면 자손이 요절하거나 장애자가 나온다는 말에, 열 살 효장세자를 잃은 영조는 1731년 파주 탄현면 갈현리로 천장을 단행한다. 인조 승하 82년 만이고, 인렬왕후는 96년 만의 일이다

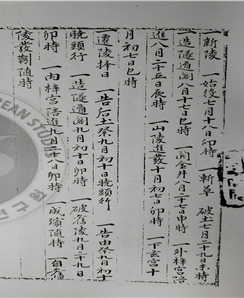

능지 복사본 장릉長陵『천장등록遷葬謄錄』에는 능을 옮긴 날짜와 시간이 자세히 적혀 있다. 원문 해석이 쉽지 않기에 혹여 오류가 있을지 몰라 사진을 첨부한다.

‘신릉新陵 공사 시작 7월 18일 묘시卯時, 풀을 베고 땅을 파는 일은 7월 29일 미시未時, 상여를 운반하는 도중 머물러 쉬려고 상여를 풀어놓은 곳, 수도각隧道閣 조성은 8월 17일 사시巳時, 개금정開金井 8월 27일 신시辛時, 8월 25일 관을 모시고 나감,

10월 초7일 묘시卯時에 산릉 출발, 하현궁 10월 초7일 사시巳時, 천릉 택일, 9월 10일 먼동 틀 무렵 토지신께 제사, 10월 초7일 새벽 고유제, 수도각 조성 9월 10일 묘시卯時, 파구릉破舊陵 9월 29일 묘시卯時, 9월 28일 제궁 안 관을 모시고 나감,

장사지내기 전 빈소 차림은 때에 따라서 한다. 능으로 발인은 때에 따라서 한다’ 다른 자료와 발인 절차가 다소 차이가 있으나, 원문으로 남아있는 천장등록이 가장 정확하리라 믿는다

장릉의 석물과 예술적 가치

장릉에 대한 글을 쓰면서 석물을 자세히 살펴보고 싶었다. 예전에는 관람객이 원하면 자유롭게 능에 올라 석물을 보며 해설을 했는데, 조선 왕릉이 세계문화유산에 등재된 이후 능침에 오르는 일이 쉽지가 않다.

절차에 따라 관리소에서 내준 조끼를 입고, 그날 근무인 이대연 해설사와 동행을 하였다. 장릉 잉孕에 오르면 파주지역은 물론 일산 신시가지까지 훤히 내다보인다. 여기가 명당인가. 풍수에 문외한이지만 이렇게 가슴이 탁 트이는 살아있는 사람도 편한 자리가 명당 아니겠는가.

장릉은 천장 하면서 조선 왕릉의 격식을 모두 갖추었다. 새 능을 전체적으로 설계한 사람은 유명한 서예가 윤순尹淳이고, 총호사로 홍치중이 임명되었다. 새로 만든 석물 제작은 칼을 잡으면 무엇이든 새긴다는 최천약이 총 책임을 맡았으며, 변이진, 손수담이 참여했다.

왕과 왕후의 합장 능 앞에는 상석 2위가 놓였고, 중앙에는 장명등長明燈, 양쪽으로 망주석과 문‧무인석, 석마 2쌍씩을 배치했다. 봉분에는 병풍석, 난간석을 두르고 연결 공간은 와첨상석으로 치장을 했다.

치마 주름처럼 드리워진 와첨상석은 보기만 좋은 것이 아니라, 봉분 구조물을 견고하게 잡아주는 기능이 있으며 빗물을 빠른 속도로 흘려보내는 처마 역할을 한다.

왕과 왕후의 합장 능 앞에는 상석 2위가 놓였고, 중앙에는 장명등長明燈, 양쪽으로 망주석과 문‧무인석, 석마 2쌍씩을 배치했다. 봉분에는 병풍석, 난간석을 두르고 연결 공간은 와첨상석으로 치장을 했다. 치마 주름처럼 드리워진 와첨상석은 보기만 좋은 것이 아니라, 봉분 구조물을 견고하게 잡아주는 기능이 있으며 빗물을 빠른 속도로 흘려보내는 처마 역할을 한다.

영조 대에 절대적 신임을 받은 조각가 최천약崔天若(1684~1775)은 각종 실록이나 의궤에 자주 등장한다. 자명종을 만들고, 다양한 옥보玉寶, 옥인玉印, 석물石物 제작을 주관했다. 사도세자의 맏아들 묘 의령원懿寧園과 단경왕후 온릉溫陵을 새로 조성하는데 석물 조성을 담당했고, 영조의 생모 숙빈 최씨의 묘소 소령원昭寧園 석물 제작도 최천약이 책임을 맡았다.

그는 어느 한 가지 기술만 능통한 것이 아니라 쇠붙이와 돌 나무 등 소재를 막론 조각을 잘하는 만능 기술자로 명성이 높았다. 2008년 개성을 방문했을 때 숭양서원崇陽書院 옆에 남아있는 표충비表忠碑에서 최천약이 새긴 글씨를 보았다. 영조가 선죽교에 들러 포은의 절개를 기리고 쓴 어제 어필, (道德精忠亘萬古, 泰山高節圃隱公-도덕과 충성은 만고의 역사에 이어지니, 태산 같은 높은 절개 포은 공이로다) 열네 글자를 새긴 각수가 바로 최천약이었다.

장릉은 옛 능의 석물과 척수가 맞지 않은 것은 새로 만들어, 17세기와 18세기의 석물을 동시에 볼 수가 있다. 최천약이 새로 조성한 12면 병풍석의 모란은 잎사귀까지 입체감을 살렸다. 뭐 그리 잘한 일이 있다고 능침을 이리 잘 꾸며 놓았을까 생각하며, 동자석주, 난간석주의 섬세하고 아름다운 조각과 문양을 감상했다.

인조는 집권당인 서인들과 지나친 대명 사대주의에 빠져 국제정세를 제대로 읽지 못하고 부끄러운 역사를 남겼다. ‘다시는 치욕의 역사를 되풀이하지 말자’는 교훈이 새겨진 인조 장릉長陵, 그 시대 위대한 조각가 최천약이 있었기에 장릉은 훌륭한 예술품으로 남았다.

관련글 보기 : 비극의 소현세자를 만나는 경안군 묘

Comments are closed