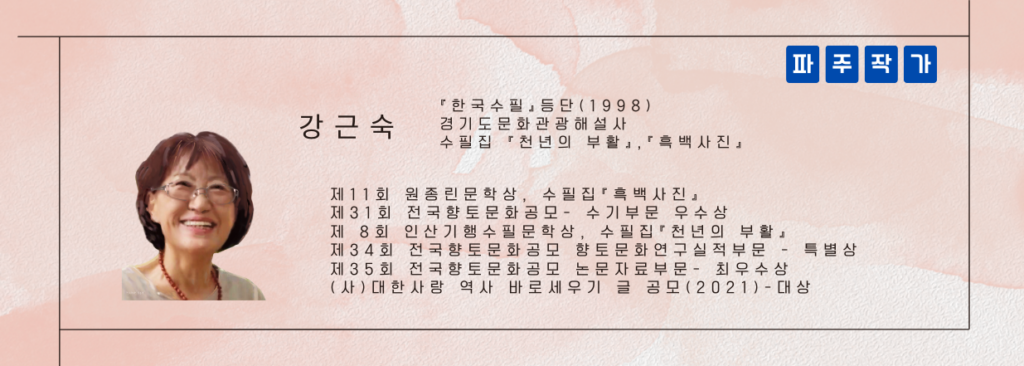

강근숙 파주작가

공릉은 조선 제8대 예종의 원비 장순왕후의 능으로, 파주 삼릉 중 하나이다. 장순왕후는 계유정난의 일등공신 한명회의 셋째 딸로, 16세에 세자빈이 되어 인성대군을 낳았으나 산후병으로 17세에 세상을 떠났다. 세조는 강회백 어미의 묘를 이장시키고 그 자리에 며느리의 능을 조성했다.

성종 1년 장순왕후로 추존되었으나, 정희왕후의 뜻에 따라 병풍석과 난간석은 설치하지 않았다. 현재 공릉은 파주의 다른 왕릉들과 함께 2009년 유네스코 세계문화유산으로 등재되었으며, 매년 시월에 기신제를 지내고 있다. 능역에는 정자각, 비각이 있으며, 제례의식에 관한 상세한 기록이 능지전록에 남아있다.

조선왕릉의 세계문화유산 등재

왕과 왕비 삶의 공간은 궁궐이며, 죽음의 공간은 능과 종묘이다. 긴 세월이 흘렀어도 한 왕조가 남긴 능이 온전히 보존되어 2009년 6월 30일, 조선왕릉 40기(북한지역 신의왕후 한씨 제릉齊陵, 정종 후릉厚陵 2기 제외)가 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다. 지금도 옛 방식 그대로 매년 각 능에서 제례의식을 거행하고 있다는 것은, 우리 민족이 삶 못지않게 죽음의 의례와 공간을 소중히 여겼다는 것을 알 수가 있다.

우리 고장 파주에는 세계문화유산으로 등재된 4기의 능陵과 2기의 원園 이 있다. 능과 원은 왕가의 무덤으로 능은 왕과 왕비 무덤, 왕세자와 왕세자빈 그리고 왕의 사친 무덤을 원이라 칭한다. 파주시 조리면 봉일천 파주삼릉坡州三陵(사적 제205호)은 세 기의 능이 있다.

예종의 원비 장순왕후章順王后 공릉恭陵과 성종의 원비 공혜왕후恭惠王后 순릉順陵, 그리고 영조의 맏아들 효장세자가 죽은 후에 진종眞宗으로 추존되어 효순왕후孝純王后와 쌍릉으로 조성한 영릉永陵이다.

장순왕후의 짧은 생애

공릉은 조선조 제8대 예종의 원비 장순왕후 한씨 능으로 단릉이다. 장순왕후(1445~1461)는 한명회의 셋째 딸로 16살에 세자빈이 되어 다음 해에 인성대군을 낳았다. 세조는 계유정난 주역인 한명회의 딸을 세자빈으로 간택하여 원손을 낳았으니, 어찌 기쁘지 않겠는가.

왕가는 대역 죄인을 제외한 모든 죄를 사면하고 백관들과 더불어 축하행사를 열었다. 그러나 하늘이 돕지 않아 장순빈은 산후병으로 닷새 만에 녹사 안기의 집에서 세상을 떠났다. 12살 세자가 짝을 잃었다. 깊은 슬픔에 잠긴 왕실에는 어미 잃은 원손의 울음소리만 울려, 그 울음 무궁하기만을 빌었다.

세조는 적장자 의경세자(1457,9,2)가 죽자 현덕왕후의 저주 때문이라 단정하고, 49일 만에 단종을 사사(1457,10,21)했다. 단종 복위 운동이 실패한 사육신과 그에 연루된 사람들이 처형당하면서 온 나라에 피바람이 불었다. 그리고 4년 뒤, 한명회의 딸 장순빈이 세상을 떠났다. 민심은 천심이라 하지 않던가. 원한이 넘치고 쌓이면 하늘이 노하는 법, 백성들은 왕실의 불행을 안타까워하기는커녕, 왕위를 찬탈하고 어린 조카를 죽인 세조가 죗값을 받는 것이라 냉담하게 돌아섰다.

세조는 애통해하며 며느리 묏자리를 물색했다. 이름있는 지관들을 각지에 보내는 한편, 권신들을 대동하고 직접 고양 현에 거둥하였다. 산을 살펴본 세조는 고개를 저으며 ‘파주 땅 강회백 어미 무덤을 상지하라’ 명하였다. 누구의 귀띔을 받은 것일까. 조선 대다수 능이 그렇듯, 공릉 역시 남의 묘를 이장시키고 조성된 능이다.

국장이 나서 상례를 논의할 때, 누구의 묘가 명당이라는 말이 나오면 집안 할아버지 무덤이라도 내놓지 않을 방도가 없다. 세조는 고려말과 조선조 초기 문신 강회백의 어머니 진주 하씨의 묏자리를 빼앗아 그 자리에 며느리 묘를 만들었다.

공릉의 조성과 풍경

공릉은 세자빈 묘로 조성되었다. 성종 1년 장순왕후로 추존되었으나, 당시 수렴청정하던 정희왕후의 전교에 따라 병풍석과 난간석은 물론 사대부 묘역에도 세우는 망주석도 가설하지 않았다. 석양 석호는 한 쌍씩이나 봉분과 상석, 8각 장명등은 여느 능 못지않게 거대하다.

밖을 보고 능을 지키는 석수인 석양 석호 석마는 십이지신의 한 무리로, 양은 악귀를 제거하는 성격이 있으며, 석호는 산천의 맹수로부터 능을 수호하는 역할을 띠고 있다. 양옆에 우람한 문석인과 석마는 몇백 년 동안 주인의 명령을 기다리듯, 머리를 조아리고 섰다.

재실에서 능역으로 가는 길은 갈참나무가 차양을 쳤다. 홍살문을 향해 걸어가는데, 도토리 달린 참나무 가지가 투두둑 떨어진다. 바닥에도 수북한 걸 보면 분명히 도토리거위벌레 짓이다. 떨어진 가지를 주어 단면을 보니 톱으로 썬 것처럼 정교하고, 도토리에 산란 흔적도 보인다.

도토리거위벌레는 덜 영근 도토리에 구멍을 뚫어 그곳에 알을 낳고, 이빨로 나뭇가지를 잘라서 땅으로 떨어뜨린다. 나뭇잎이 달린 가지를 잘라 떨어뜨리는 것은, 도토리 안의 새끼가 충격을 받지 않게 하려는 것이다. 부화 된 알은 연한 도토리를 갉아 먹으며 자라나 땅속으로 들어가 흙집을 짓고 월동한다. 겨울을 보낸 번데기는 봄이 되면 성충이 되어, 다시 알을 낳고 번식한다. 참나무를 훼손하고 도토리를 못 쓰게 만드는 해충, 어미의 지극한 사랑을 지닌 도토리거위벌레가 밉지만은 않았다.

8월 한낮, 매미 우는 소리로 온 산이 들썩인다. 오늘따라 그 소리가 세자빈 상여 행렬을 따라가던 곡비의 울음인 듯 처연하게 들린다.

홍살문 앞에서 능역을 바라본다. 홍문, 신문, 홍전문이라 부르는 이 문은 영혼이 출입하는 문으로 붉은색은 불이고 밝음이며, 악귀를 쫓는 벽사색으로 신의 영역임을 암시한다.

오른쪽 널찍한 판위는 왕이 행차 때 4배拜를 하고 들어가는 곳이며, 향어로는 홍살문에서 북향하다가 중간에서 서향으로 꺾여 기단에 오른다.

굴석屈石 향어로를 따라가면 정자각이다. 정자각은 일 년에 한 번, 시월에 기신제를 올린다. 두 개의 계단은 소매 돌에 아름다운 구름무늬가 새겨진 왼쪽계단은 신이 올라가는 신계, 오른쪽 계단은 제향 때 제관들이 오르내리는 동계이다.

정자각 오른쪽은 비각이 자리한다. 비석에는 전서篆書로 ‘朝鮮國 章順王后恭陵’이라 쓰여 있고, 뒷면에는 무덤의 주인을 알 수 있는 일대기를 해서楷書로 음각했다. 성빈 기간은 2달 20일이 걸렸고, 비석은 356년이 지난 정축(1817)년 순조 17년 9월에 세워졌다.

5백년 역사의 기록과 무상

2004년 경기도문화해설사가 되어 파주삼릉에서 해설 활동을 하면서 비문을 읽어야 할 일이 잦았다. 파주의 능과 원 비문은 2006년 봄까지만 해도 해석되지 않았다. 모르는 글자도 많고 확실한 내용을 알 수가 없어 답답했는데, 마침 파주삼릉 관리소에서 비문을 해석하자는 제의가 들어왔다.

그해 여름, 서예가 동생(柳靑 姜建男)이 파주삼릉과 장릉長陵, 그리고 소령원昭寧園과 수길원綏吉園 비문을 해석하는 일에 동참했다. 나는 별로 한 일이 없지만, 내가 사는 고장 능과 원의 비문을 해석하는 일에 일조했다는 것이 보람 있었다.

공릉 능지인 능지전록陵紙典錄을 보면 임금이 직접 제향에 참석하여 모든 일을 조목조목 지시한 것이 상세히 기록되어 있다. ‘갑술년(1694) 8월 왕이 친히 본능에 오시어 친히 제사를 올렸다.’ 적혀있다. 사극으로 너무나 잘 알려진 궁중 여인의 암투, 장희빈을 폐위하고 민비를 복위시킨 갑술환국甲戌換局 4개월 후 숙종은 공릉에 와서 친히 제사를 올렸다.

‘기유년(1729) 2월 13일 어가가 도착하여 재실을 봉심하시고, 능과 정자각 길을 옮겨 닦았다. 순릉에도 봉심하셨고, 또한 길을 다시 옮겨 만들었다. 영조 5년의 기록으로 제사 지내는 법까지 자세히 적혀있다.‘제물 배진 지규, 제사일 삼경이 못되어서 수복이 기침하라고 두루 알리고 사경 초부터 진사청이 제물을 싣고 온 것을 받들어 모시고, 시렁에 전사관 및 양관이 모두 배양하여 나가서 정자각에 먼저 진설한다. 행랑채 탁자 위에는 제물을 진설하고 제주祭酒를 뜯고 벗길 때 모두에게 알린다. 그리고 양관은 수복을 따라 숙수 등과 친히 진설한다. 전내 제상 위에 진설을 마친 후 수복을 청하여 양관이 자세히 살펴보고 점검한다. 양관은 서문으로 들어와 살펴보고 동문으로 나간다. 지금은 서문으로, 왜냐하면 제물이 모두 정문으로 들어오기 때문이다. 예외의(의례에 능통하고 밝은 사람)가 전사관으로 가서 수라문을 감독하고 불을 지펴 메를 짓고, 전 부치고 탕을 끓이는 일을 마친다. 역시 밖으로 나간다. 제사를 파한 후 양관은 각내를 감시하여 제물을 거두어 물러난다.’

이는 한자로 적혀있는 능지를 해석한 것이다.

제향이 끝나면 제관은 서쪽 계단으로 내려가 축문을 예감瘞坎에 묻는다. 예감은 축문을 묻기 위한 돌 구덩이로 정자각 북서 방향에 설치하였는데, 송판 뚜껑을 만들고 잠그도록 하였다. 그런데 돌 구덩이에 물이 고이고 벌레가 들끓어 영조 33(1757)년에 교를 내려 태우도록 한 망료위望燎位가 지금까지 이어져 내려온다.

보이는 공릉 예감에도 뚜껑을 덮었던 자리가 뚜렷하다. 사람이 태어나서 저승으로 돌아가는 인생길은 수많은 사연과 이야기가 담겨있다. 평범하게 살다간 생도 그러한데 왕조역사의 한 사람인 왕릉에 얽힌 이야기야 오죽 많겠는가. 왕릉은 언제나 파란만장한 역사와 연관되어 있다.

다 아는 이야기지만 장순왕후와 공혜왕후는 자매간이며, 계유정난의 일등공신 한명회의 딸이다. 한명회는 모사에 능하고 책략에 뛰어나 자신과 함께 정란에 가담했던 인물들과 친인척을 맺음으로써 권력을 튼튼히 다졌다.

당대 최고 권력자인 아버지의 야심으로 궁에 들어온 세자빈은 1년 7개월 만에 세상을 떠났다. 세손은 부디 무병장수하라고 천하디천한 이름 분糞이라 불렀건만, 3살에 요절해 큰아버지 의경세자 옆에 묻혔다.

단명한 딸에게 아버지의 권력이 무슨 소용이겠는가. 명정이 나부끼며 열일곱 세자빈을 애도하는 만가挽歌가 온 산에 울려 목이 메었을 공릉 숲, 애달픈 이야기는 역사의 뒤안길에 묻히고, 하늘에 뜬 구름 한 덩이 무심히 흘러간다.¤

사진자료

No responses yet